Ciao Alessandro! A che età nasce, e con quali film, la tua passione per la Settima Arte?

Indicare l’anno esatto in cui cominciai a subire una vera e propria fascinazione per il cinema sarebbe di per sé alquanto improprio, considerando quella lunga fase gestatoria vissuta nel corso dell’infanzia e della prima adolescenza in cui l‘interesse per la narrazione scritta e quella per immagini incarnata dal fumetto, mi portò ad accostarmi per gradi alla sintassi visiva su celluloide. Ricordo tuttavia con estrema nitidezza quella sera del 1985 quando mio padre mi portò per la prima volta in una sala cinematografica. E mi trovai a vedere per caso “La Storia infinita”.

La vicenda di Bastian che si nasconde nella soffitta della scuola per sfuggire ad una realtà ostile e uggiosa identificandosi nelle avventure di Atreyu, protagonista della storia narrata nel libro rubato, sembrava per certi versi la trasposizione di quel periodo della mia vita. Anch’io leggevo molto per sottrarmi alla monotonia e all’angoscia del sentirmi confinato in una quotidianità circoscritta alla piccola provincia. Tanto che proprio come Bastian amavo rifugiarmi in soffitta o nelle librerie, a divorare volumi illustrati e vecchi libri appartenuti ai miei fratelli.

Ma a differenza di quel che accadeva nel film, il mio regno di Fantasia non era minacciato dall’avanzare del Nulla. Sia sui banchi di scuola che a casa ero posseduto dalla frenesia di creare un mio reame immaginario del quale disegnavo persino delle mappe geografiche fitte di dettagli topografici. Nacquero così le mie prime saghe di storie a fumetti e di romanzi brevi, ispirate dalla lettura dei settimanali della Walt Disney. O dai classici della letteratura come la “Divina Commedia”, “Il mago di Oz”, “Il libro della Giungla”, i racconti neri di Edgar Allan Poe e di Guy de Maupassant.

Ma anche i librogame della serie “Scegli la tua avventura” della Bantam books e “Lupo Solitario” del compianto Joe Dever. Una delle mie numerose storie a fumetti venne persino recensita su un numero di “Topolino” nel 1988. Era un’epoca in cui ero fermamente convinto che il mio avvenire sarebbe stato quello di sceneggiatore e cartoonista della Disney. Nel frattempo a scuola, durante la ricreazione, come una sorta di Cecile B. DeMille in miniatura, mi mettevo a capo dei miei compagni di classe per ricreare scene dei film che avevo visto il giorno prima in televisione. Ma la scoperta del potere evocativo e allucinatorio del cinema la devo alla visione di “2001: Odissea nello spazio”.

Da bambino vidi solo la prima ora, dato che mio nonno mi proibiva di restare sveglio oltre le 10 di sera. Se qualcuno era riuscito a rendere così logico e fatidico il passaggio da un osso lanciato nel cielo da un ominide peloso ad una stazione orbitante che ruotava nello spazio al ritmo di “Sul bel Danubio blu”, quel qualcuno aveva manomesso gli ingranaggi della macchina misteriosa chiamata cinema per svelarne il funzionamento segreto basato sul moto della Visione perpetua. Fu da quella forza inesorabile che mi sentii sempre più attratto negli anni successivi, come ho avuto in seguito l’onore di confessare a Christiane Kubrick quando nel 2005 le consegnai di persona un ritratto di Stanley.

Ci puoi spiegare per te cosa significa essere un artista multimedianico?

Ogni qualvolta conio un neologismo non lo faccio per inseguire l’effetto satirico di una “boutade” o per ostentare abilità lessicali fuori dal comune. Negli ultimi anni credo si sia abusato del termine “multimediale” in quanto attributo identificativo di installazioni d’arte contemporanea, concerti, cd-rom o qualsiasi ipertesto, mash-up o performance in cui qualcuno alterna o mescola musica, recitazione e videoproiezioni. A ben vedere il primo vero (e forse unico) artista multimediale è stato Richard Wagner.

Con il suo “format” del “gesamtkunstwerk”, l’opera d’arte totale, ha concepito la prima armoniosa fusione tra arti scenografiche, dramma, musica, recitazione e canto. Prescienza del cinema che Francis Ford Coppola ha opportunamente omaggiato nel suo neo-wagneriano “Apocalypse now”. Per questo ho sentito la necessità di distinguere quello che reputo uno stato mentale durativo da una categoria inflazionata a scopi commerciali. E ricorrendo all’analogia con la figura del medium.

Così come quest’ultimo nel corso delle sedute spiritiche fa di sé stesso canale corporeo di una realtà incorporea, per mezzo della voce, di apparizioni ectoplasmiche o della tavoletta “ouija”, così l’artista multimedianico è in grado di oggettivare fuori da sé in molteplici forme quella realtà “altra” che tutti noi percepiamo nella sua forma pre-razionale attraverso i sogni, le allucinazioni, le intuizioni, la precognizione, i fenomeni del deja-vu. In tal senso il mio non è un eclettismo di maniera, perseguito ai fini di un esibizionismo virtuosistico. E’ un’interdipendenza fisiologica tra vari codici artistici.

Che restano tanto più validi e autonomi quanto più interagiscono e si richiamano ad un comune sostrato poetico e psichico. Substrato che è ovviamente quello del mio vissuto interiore personale. Ma al contempo anche quello di tutti gli esseri umani soggetti alle mutazioni del corpo, alle pulsioni della sessualità, all’angoscia dello spaziotempo, all’ansia delle relazioni sociali. La qualità multimedianica delle mie opere è ravvisabile infatti nel loro essere tutti gangli di un unico sistema linfatico in perenne evoluzione. Ecco perché mentre scrivo una canzone riesco a visualizzare in simultanea un’immagine da fissare su tela.

E quando mi trovo a far scorrere i pennelli davanti a quella superficie di puro cotone inseguo i fotogrammi di un film mentale. Che poi girerò applicando i criteri della messa in quadro in sincrono con l’idea musicale sopraggiunta durante il processo creativo. Tra gli artisti coi quali sento maggiore affinità all’interno di questa dimensione “multimedianica” c’è senz’altro David Lynch. Dopo aver esordito con l’installazione “Six men getting sick” si è cimentato con la pittura, il cinema, il teatro e la musica. Conserva ancora oggi con la terza stagione di “Twin Peaks”, una sua inconfondibile integrità e purezza espressiva.

Ma anche il tedesco Kurt Schwitters ammassando per tutta la vita oggetti della più disparata provenienza in una struttura in continuo divenire dal titolo “Cattedrale delle Miserie Erotiche”, meglio noto come “Merzbau”, ha assecondato in qualche modo una sua plastica vocazione multimedianica.

Prima di parlare della tua carriera di attore e soprattutto di regista mi piacerebbe che ci soffermassimo un attimo sulla tua attività grafico-pittorica…

Se la mia prima infatuazione è stata quella per il fumetto e il disegno, la mia relazione più passionale è stata e continua ad essere quella con la pittura. Che a suo modo sottintende e implica un costante lavorio grafico. Per mia esperienza posso affermare che la pittura e il disegno rappresentano la migliore propedeutica alla regia cinematografica. Non intendo certo dire che solo i pittori e i disegnatori possano ambire a fare cinema.

Ma nel mio caso, così come in quello di registi del calibro appunto di Lynch, Fellini, Ridley Scott e William Schnabel, il disegno e la visione su tela possono rivelarsi dei preziosi alleati nel momento della concettualizzazione e della pre-produzione di un film, specie quando occorre presentare la propria idea visiva agli attori, alla troupe e ai produttori che non sono ovviamente in grado di entrare nella testa del regista per capire se quanto esposto nella sceneggiatura potrà funzionare sul grande schermo.

A riprova dell’importanza della “pre-visualizzazione”, alcuni insegnanti di sceneggiatura consigliano di fare ciò che io stesso, senza saperlo, ho sempre fatto da quando ho cominciato a girare corti e lungometraggi, ossia disegnare una locandina per poter valutare la bontà visiva di uno script. Un grande artista visivo che considero un regista mancato è stato Andrea Pazienza, che se non fosse morto avrebbe di sicuro compiuto il grande passo dal fumetto al cinema mettendo in scena le storie di Pompeo e Zanardi tra le strade di Bologna e la periferia di Pescara.

Ed è stato proprio sul lungomare della città di Flaiano e D’Annunzio che in una melanconica serata autunnale di 25 anni fa comprai la monografia dedicata a Salvador Dalì che m’instillò il dubbio che la pittura non fosse solo una questione di pennelli, colori, trementina e olio di lino, come volevano farmi credere a scuola. Ma che fosse invece un’arma formidabile per contribuire a quello che il pittore catalano chiamava il “discredito totale della realtà”.

Trascorsi così tutta la mia adolescenza sperimentando prima con la tempera e poi con l’olio e l’acrilico, senza timore di contaminare gli stili e di mescolare temi e motivi iconografici attinti da artisti di epoche diverse come Caspar Friedrich, Bosch, Böcklin, Fussli, Ernst, Caravaggio, De Chirico, Vermeer, Velazquez, Rembrandt, Rubens, Goya, Magritte, Delvaux, Savinio, Giger, adattandoli di volta in volta alla mia sensibilità e alla mia mitografia personale fatta di desolazioni agresti, scorci crepuscolari, deformazioni e incubi archeo-erotici che proiettavo sulla tela come fotogrammi di una pellicola impressionata dalla mia immaginazione.

Non è un caso che in quegli stessi anni cominciai a girare dei video artistici nelle radure circostanti il fiume Sangro, usando uno dei primi modelli di camcorder preso in prestito da mio fratello, quindi da parte mia non c’è mai stata la percezione di un sostanziale divario tra i due linguaggi. Da allora ho sviluppato un mio personale “glossario” figurativo, tenendo varie mostre e partecipando a collettive sia in Abruzzo che a Londra, Los Angeles e nella Dorothy Circus Gallery di Roma diretta da Alexandra Mazzanti, una delle più importanti promotrici del pop-surrealism e dell’arte low brow.

Ancora oggi il cavalletto si erge nel mio studio come una parabola pronta a captare i segnali dell’iconosfera, il regno delle immagini pure in cui sono racchiusi gli embrioni di tutte le storie che attendono di essere narrate sotto forma di romanzo, di film o di opera musicale.

Sei anche un musicista! Ci racconti di questa tua attività artistica?

Come nel caso della pittura, anche questo ramo dell’arte multimedianica ha preso vita in gran parte grazie al rigetto del nozionismo scolastico e dei tanti pregiudizi che circondavano la pratica musicale, convenzionalmente limitata all’apprendimento di spartiti, scale pentatoniche e solfeggi. Ad esacerbare questa insofferenza si aggiungeva Il fatto che alle medie durante l’ora di educazione musicale l’unico strumento consentito fosse il flauto, mentre le mie simpatie a quel tempo erano riservate al pianoforte verticale nel soggiorno dei miei zii che cercavo di suonare ad orecchio quando andavo a trovarli.

Dopo uno iato di qualche anno in cui la mia creatività musicale si manifestò solo attraverso bizzarri brani creati con la mia voce ed effetti ottenuti sovraincidendo nastri con due registratori (molto simili alle sonorità dei Matmos e dell’album “Medulla” di Bjork), tornai ad interessarmi di composizione musicale quando mi trovai a decidere quali musiche montare sui video che giravo con il camcorder. Allo stesso tempo mi scoprii cantante dei miei testi originali quando entrai a far parte di una rock band locale che chiamai “Aficion”, con la quale per quasi due anni tenni concerti nei luoghi e nelle circostanze più improbabili, esibendomi in uno stile canoro obliquo tra Nick Cave, Roger Waters, Syd Barrett e Ian Curtis.

Da “Saint Martin’s after-moon”, una sorta di micro-Woodstock “glocal” e “multimedianica” corredato dalla proiezione dei miei quadri e video, allestito nell’arco di una notte nel parco prospiciente la chiesa di Piazzano, la mia contrada di residenza, a svariate partecipazioni a festival ed eventi nei comuni vicini. Ogni sera mi presentavo salendo sul palco con un ombrello, recitavo versi in latino, simulavo svenimenti improvvisi, rimanendo disteso per vari minuti mentre i musicisti inscenavano stati di alterazione psicotropa continuando a suonare fuori tempo, e a volte improvvisavo intere strofe, obbligando gli altri ad allungare all’inverosimile i brani in una jamming session psichedelica.

In seguito tentai di mettere in piedi una band art-rock, inevitabilmente chiamata “Salvador Barrett”, con la quale registrare un’intera colonna sonora di un film inesistente, strutturata nella forma di una suite in sette movimenti scritta tra un concerto e l’altro e basata su una sceneggiatura che avevo proposto di persona l’anno prima a Carmen Consoli e Pupi Avati. Di quest’opera, dal titolo “Damned rise”, sopravvive solo un nastro inciso con il registratore che ogni sera portavo con me per catturare idee e intuizioni estemporanee nel remoto studio del batterista a Torricella Peligna, patria di John Fante, dove ci davamo appuntamento per arrangiare la suite.

Quando di lì a poco, chiusa la parentesi delle band, mi dedicai in maniera più sistematica alla regia di corti e video musicali, un amico musicista mi regalò un vecchio sintetizzatore Korg col quale nel 2003 creai la mia prima vera soundtrack per il cortometraggio mystery-horror “Il Dittico delle Delizie”. Per fortuna, dato che i preset dei suoni avevano cominciato a malfunzionare, l’anno dopo riuscii a convertirlo in una master-keyboard che mi permise per alcuni anni di comporre al computer con i suoni di plugins digitali e i samples della mia voce, fin quando non decisi di comprarne una autentica e più affidabile con la quale finora ho composto centinaia di brani e quaranta tra colonne sonore e concept album.

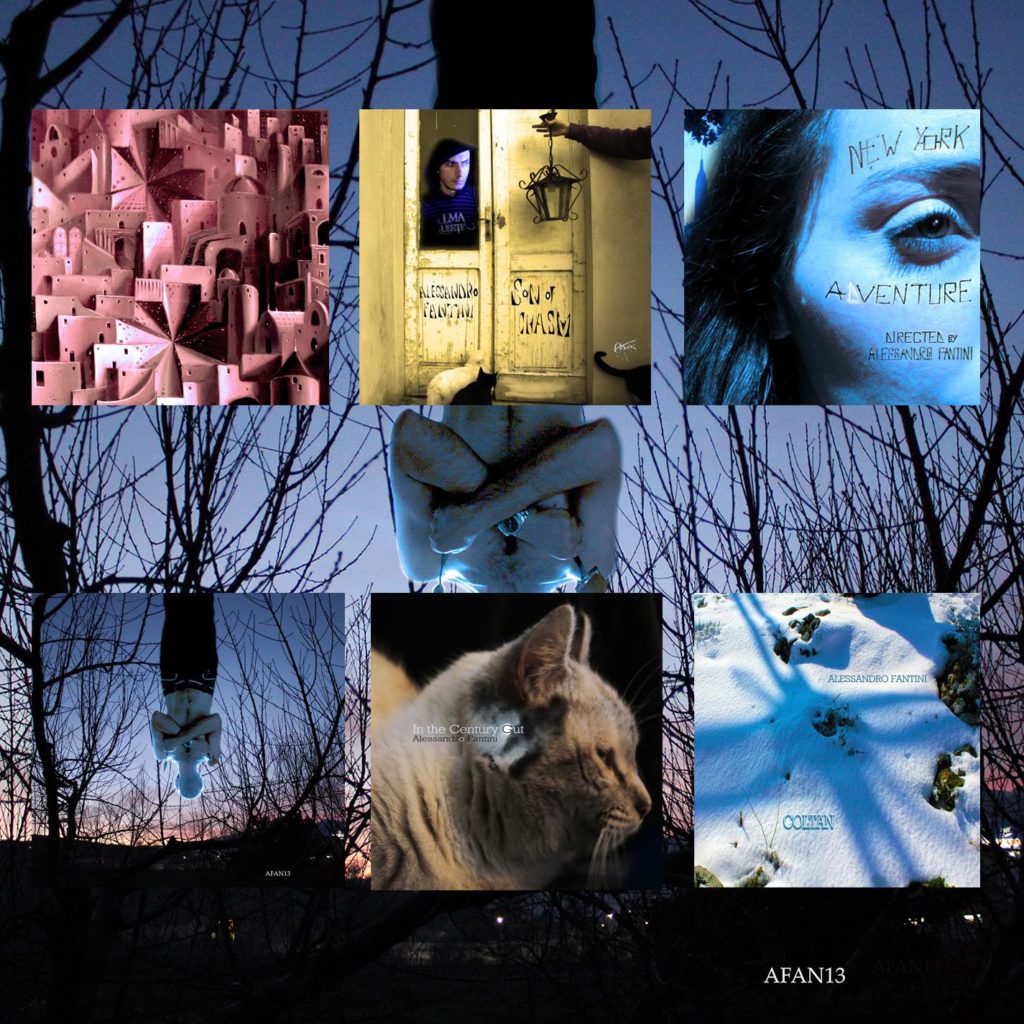

Penso che i più riusciti da un punto di vista stilistico e poetico, siano gli ultimi tre album, “Son of chasm”, opera gotico-allegorica suddivisa nei capitoli di un romanzo virtuale costituita da nove canzoni; “Antalgica”, imperniato sul tema dell’arte e della musica quali forze antalgiche contro la sofferenza dell’esistere in cui ho coinvolto come guest vocalist la cantante finlandese Anna Vihonen; e “Gorgonia”, contraltare del precedente, essendo fondato sul concetto delle varie forme che il piacere può assumere nel corso della vita umana.

Da dove nasce la tua passione per Jean-Michel Jarre?

Se dovessi scegliere una sequenza di suoni per descrivere il mio passaggio dall’infanzia all’adolescenza o meglio, per rievocare una precisa temperie emotiva legata all’enigma sensoriale di quegli anni, non esiterei a indicare i cinque album composti da Jarre tra il 1976 e il 1984. Quando avevo dieci anni ero solito uscire di sera in macchina con mio fratello Nicola, scomparso nel luglio scorso, e quasi sempre nell’autoradio c’era un nastro di “Zoolook” o di “Synthesis”, la raccolta italiana di brani tratti da “Oxygene”, “Equinoxe”, “Magnetic Fields” e “Concerts in China”.

Fin dal primo ascolto venni scaraventato in un iperspazio sonoro che nessun’altra musica, alle mie orecchie, era stata e sarebbe stata in seguito in grado di evocare con la stessa visionaria potenza cinematica. E non uso a sproposito il termine “cinematico”, in quanto, sebbene composte all’epoca come opere da ascoltare in solitudine su uno stereo casalingo o in macchina, quei dischi affrescavano in realtà diorami sonori che stimolavano sogni lucidi dotati della stessa vivida magia di un film visto nel buio sconfinato della mente.

A darmi ragione in questo sono le tante applicazioni che la musica di Jarre, figlio del celebre compositore di colonne sonore Maurice Jarre, ha avuto nel cinema, da Peter Weir che usò parti di “Oxygene” per il film “Gallipoli”, a Adrian Lyne che inserì “Arpeggiator” in “Nove settimane mezzo”. Una volta terminato l’ascolto dei suoi dischi, avevo la sensazione che quei mondi risonanti continuassero ad esistere dentro e oltre il silenzio della stanza. Questa virtù sinestetica sarebbe poi stata amplificata un’ultima volta nella maestosa composizione ambient di “Waiting for Cousteau” del 1990, che spesso uso come “emolliente” psicoacustico delle mie lunghe sessioni di pittura.

In fin dei conti sono grato a Jarre per aver preservato il suo mistero, glissando sulla mia domanda su quale sia stata la vera genesi di quel brano. Quando lo incontrai a Roma l’anno scorso prima del suo unico concerto in Italia, in veste di inviato del magazine “Ondarock” per il quale scrivo recensioni, gli chiesi difatti come fosse venuto alla luce “Waiting for Cousteau” facendo riferimento alle sue suggestioni pittoriche e ai suoi esordi giovanili come pittore astratto.

Molto argutamente preferì parlarmi delle scenografie del suo tour mondiale “Electronica”, che ha di recente toccato anche gli Stati Uniti, in grado di riprodurre l’illusione delle immagini tridimensionali senza l’uso di occhiali 3D. Al termine dell’incontro ho avuto modo di regalargli anche una copia della mia monografia a colori “The Sinovial Gaze” contenente alcuni dei dipinti ispirati dalla sua musica, tra i quali il famigerato quadro dedicato al trentennale di “Oxygene” usato illecitamente da una label pirata Russa come copertina di un digipack di suoi “Greatest hits” che dal 2008 continua ad essere venduto ai quattro angoli del pianeta.

Essendo dal 2013 presidente della CISAC, la confederazione internazionale di autori e compositori, resto fiducioso che presto o tardi Jarre trovi il modo di rimediare a questo furto della mia proprietà intellettuale. E poiché molti fans hanno varie volte caldeggiato una collaborazione tra lui e l’altrettanto leggendario Mike Oldfield, mi piace sottolineare come la mia arte al momento rappresenti l’unico elemento in comune tra Jarre e l’autore di “Tubular Bells”. Oldfield in persona ha infatti scelto e premiato il mio dipinto “Slitzweitz” ispirato ad Ommadawn come uno dei vincitori del contest indetto a gennaio per il lancio del suo ultimo album “Return to Ommadawn”

Lovecraft: un altro artista che stimi tantissimo…

L’immensità immaginifica del solitario di Providence non poteva assolutamente lasciarmi indifferente sin da quando quattordicenne, tra il “Dedalus” di James Joyce, il “Trionfo della Morte” di D’Annunzio e “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov, consumai tutti i quattro volumi dell’opera completa di Lovecraft curata da Giuseppe Lippi con le copertine di Karel Thole e Alberto Martini. Probabilmente Jarre, che di recente ha comunque collaborato con Carpenter, non aveva in mente le entità anfibie di Innsmouth quando compose “Waiting for Cousteau”, ma sta di fatto che, conoscendo i sublimi abomini dell’outsider di Angels Street, alle mie orecchie i gorgoglii e i borbottii alieni che si avvicendano in quella traccia oceanica sono i richiami del pantheon di divinità ultradimensionali del ciclo di Chtulhu.

L’influsso di quello che considero in primis un ineguagliato creatore di cosmogonie, e solo in seconda istanza un autore di weird fiction, si fece subito sentire nella mia arte quando in pochi giorni dipinsi la tela “Dopo di noi il silenzio”, risposta istintiva alla lettura di “Alle montagne della follia” che è anche l’opera a cui torno più spesso insieme a “La casa sfuggita” e “Il colore venuto dallo spazio”. Varie volte ho inserito nei miei corti rimandi più o meno velati ai suoi racconti come quello a “La maschera di Innsmouth” ad apertura di “Le cornici della pioggia” e una citazione apparentemente casuale di Lovecraft e Chtulhu in “MDMA” a rimarcare il senso di alienazione del protagonista.

Forse molta della mia sintonia con la ”stimmung”, l’atmosfera e la tonalità emotiva, delle sue visioni si deve al fatto che Lovecraft era spronato a scrivere nell’impellenza di dare una forma narrativa alle immagini dei sogni e degli incubi che lo assalivano nel cuore della notte. Tra l’altro in alcune delle sue lettere Lovecraft si lamentava con i suoi amici proprio del fatto di non saper dipingere e disegnare, perché ammetteva che solo in quel modo avrebbe potuto rendere giustizia alle visioni che lo attanagliavano. Questo spiega perché la fortuna postuma della sua opera sia stimabile più nella forza suggestiva esercitata sugli artisti visivi che nei suoi intrinseci meriti letterari.

Senza Lovecraft forse artisti come H.R. Giger, Beksinski, John Carpenter, David Cronenberg, Sam Raimi, Guillermo Del Toro, ma anche Stephen King, Clive Barker e una legione di fumettisti e designer di giochi di ruolo e videogiochi avrebbero trovato non poche difficoltà nello sviluppare una propria cifra stilistica.

Nel 1998 il mediometraggio “Egeria” rappresenta il tuo esordio dietro la macchina da presa…

Può essere definito tale se lo si intende come risultato della volontà di portare su schermo un’opera creata da una cosciente progettualità filmica. Fino a quel momento avevo usato il camcorder per realizzare video-poesie e brevi sequenze oniriche ambientate in anfratti lunari e spianate desertiche, ma già dal ’95 covavo il desiderio di assemblare una serie di scene che rispettasse un continuum narrativo e tracciasse l’arco evolutivo di un personaggio.

Concepii quindi una specie di road-movie lisergico-mediterraneo di stampo art-house che scoprii solo più tardi avere alcune analogie con “El Topo” di Alejandro Jodorowski, incontrato e omaggiato a Roma nel 2004. Il titolo “Egeria” allude alla ninfa omonima che nella religione romana rappresenta una delle quattro Camene, entità ispiratrici e protettrici del focolare arcaico.

Forza femminile primigenia identificata con i culti della terra e le virtù profetiche del canto, alla sua morte Egeria si sciolse in lacrime tramutandosi in una fonte sacra. Nel film rappresenta l’ispirazione perduta del protagonista che, infortunato ad un braccio, non può più suonare la chitarra e dopo una crisi allucinatoria in cui preconizza la propria morte, esce di casa per percorrere una sorta di “via Francigena” della creazione, un po’ alla maniera della “Via lattea” di Luis Bunuel, che si snoda tra ruderi e campagne desolate dove incontrerà personaggi stralunati coi quali dibattere sul rapporto tra la parola e l’immagine.

Da semplice esperimento e “divertissement” estivo, il film rischiò di restare incompiuto a causa delle perdonabili “défaillance” di alcuni degli amici che si erano prestati a interpretare i dialoghi volutamente surreali e teatrali tra mulattiere, strade provinciali, poderi e casolari abbandonati.

Fui costretto per questo a rimaneggiare più volte la sceneggiatura fino ad ideare un finale completamente diverso. Montai il film e la colonna sonora avvalendomi solo di due videoregistratori ed uno stereo, selezionando brani da Iggy Pop, Vangelis, Jarre, Nirvana e gli Smashing Pumpkins. Nonostante le condizioni di estrema “artigianalità analogica” dell’operazione, resta un audace seppur criptico documento degli albori pre-digitali del mio percorso cinegrafico.

Tra il 2003 e il 2008 sei stato attivissimo nel girare corti e medi: ci puoi parlare in particolare di “MDMA” e di “Colostro”?

Ebbi l’idea di girare “MDMA” mentre mi trovavo a Roma tra Piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, dove l’anno prima avevo ambientato l’apertura del mediometraggio “Login Praeneste”, ispirato dalla percezione di straniamento provata camminando tra la folla, ma ripensando anche a certe conversazioni sulle droghe sintetiche diffuse tra gli adolescenti.

Realizzare un corto che illustrasse l’involontaria autodistruzione di un’anima idealista nel suo tentativo romantico e patetico di dichiararsi ad una donna, mi avrebbe permesso di sposare il registro più leggero della commedia degli equivoci con un thriller psicologico dai risvolti mistici sullo sfondo di un tema attuale come quello delle droghe “ricreative”.

Il corto si caratterizza non solo per il fatto che l’intera sceneggiatura è costruita intorno alla lettera scritta da Leonardo, da me interpretato con parziali intenti autobiografici, e che i pochi dialoghi erano improvvisati o inventati sulla base di un canovaccio, ma anche dal riuso di filmati girati tre anni prima nella calca di una discoteca per la versione incompiuta de “La Strada per Shakti” che affrontava il motivo consimile della fuga dalla realtà attraverso lo sballo chimico-alcolico.

“Colostro” prende le mosse invece da un presupposto decisamente più allegorico e visivamente ermetico che con “MDMA” e gli altri corti condivide i toni micro-apocalittici del finale, aggiungendovi una variante sinistra legata alla figura del demone-doppelganger e della nascita come trauma fondativo dell’esistenza, già proposti in chiave mistery in “Daimon” del 2004. In un certo senso “Colostro” è anche il prologo concettuale a “NoMen” del 2013 dove porto alle estreme conseguenze la sindrome del “soggetto doppio”, con la sua costruzione narrativa dettata da schemi di sdoppiamento e di duplicazione paranoica della realtà.

M’intrigava la vicenda di una governante incinta che senza volerlo portava alla morte uno storico dell’arte misantropo e semi-paralizzato somministrandogli del colostro tossico, la sostanza sierosa prodotta dalle ghiandole mammarie durante la gravidanza.

Ma a dispetto della tresca ordita alle sue spalle dalla governante, la sua cavità uterina diventerà il passaggio segreto che lo condurrà, forse solo illusoriamente, fuori dalla prigione del corpo e della mente. La scena del doppelganger a torso nudo che scrive nella soffitta vicino al castello della Lego è sia un richiamo alle mie solitarie escursioni infantili tra libri e giocattoli, sia un tributo all’uomo nel pianeta che apre e chiude “Eraserhead” di David Lynch.

Il 2009 invece è l’anno del mediometraggio horror “Nepente” …

Dopo “Login Praeneste”, il primo mediometraggio girato nel 2004 a Roma con una Sony PD150, la stessa usata da Lynch per “Inland Empire”, avevo continuato a frequentare periodicamente la capitale a scopi artistico-culturali, senza mai abbandonare il proposito di tornare ad usare l’urbe come scenario di una nuova opera cinematografica. In quei mesi ero ossessionato dall’immagine dell’uomo errante nella folla e dal “leit motiv” del corpo femminile inteso come involucro e interfaccia del desiderio inappagabile.

Roma si prestava alla perfezione a recitare il ruolo di una oscura “dea Potnia” incagliata tra il passato e il presente, matrona accogliente e vendicativa che cannibalizza e digerisce i turbamenti e le angosce dei suoi abitanti, proprio come l’ambiguo psicologo e studioso d’arte egizia Dujols-Canseliet che perseguita e colleziona le sue amanti riducendone i corpi a vasi canopi di memorie concentriche.

Col senno di poi non è difficile riconoscere in questa bulimia del possesso e dell’accumulo di ricordi, una premonizione della compulsiva smania di scattare e pubblicare migliaia di foto al giorno sui social, non di rado derivante dall’illusione di poter affermare la propria esistenza ontologica solo attraverso la smaccata esibizione di una relazione amorosa vissuta, appunto, come status symbol al quale è impossibile sottrarsi, pena il venir meno del proprio diritto ad esistere.

Il mediometraggio venne girato tra piazza Barberini, luogo simbolico delle mie peregrinazioni romane, il Tuscolano, il Parco degli Acquedotti, e l’appartamento di Manuel D’Amario, che si occupò del casting dei giovani attori, quasi tutti di formazione teatrale, ed interpretò il protagonista così come aveva fatto in quattro dei miei corti precedenti a partire da “I Mystai” del 2003, opera mistico-esoterica che aveva segnato il suo esordio alla recitazione.

Grazie al mio piano di lavorazione studiato ad hoc per venire incontro alle ore libere di ciascun attore, alla loro profonda dedizione e all’abnegazione di Manuel, riuscimmo a completare tutte le scene in appena quattro giorni, un aspetto di non secondaria importanza se si tiene conto dei molti dialoghi e della complessità tecnica degli esterni girati tra il brulicame di turisti di Piazza Barberini e i passanti delle vie del quartiere Tuscolano.

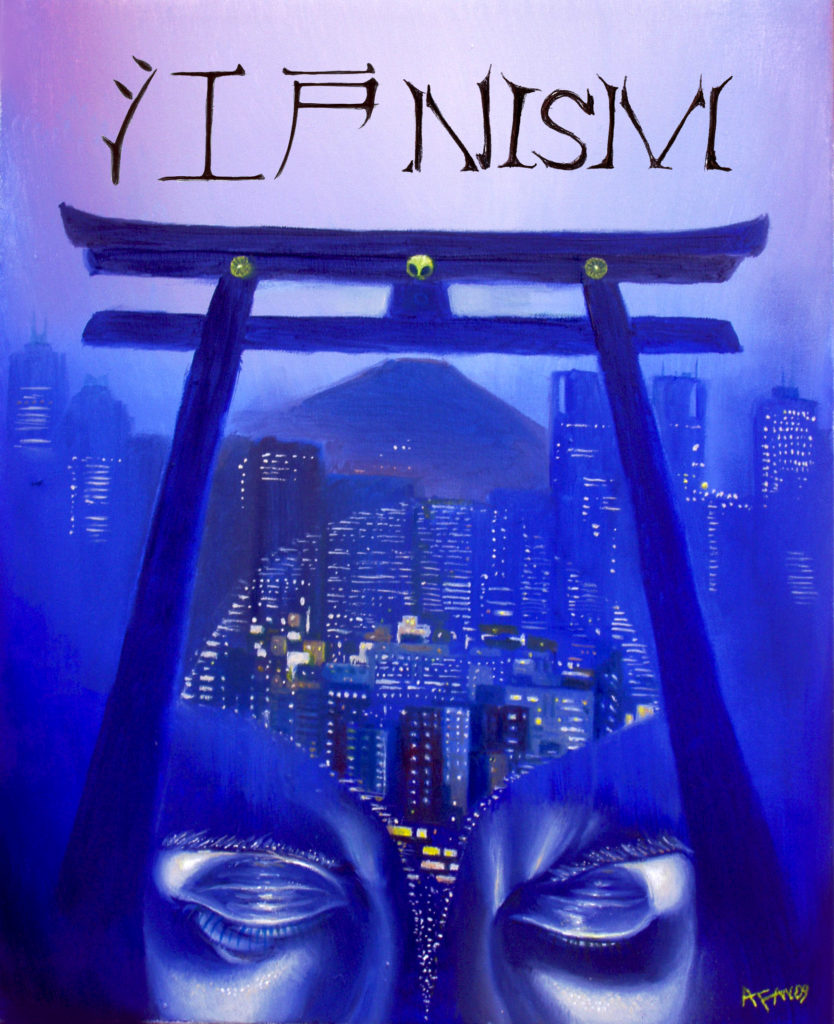

L’anno dopo giri in Giappone il tuo primo lungometraggio “EDOnism”. Ci descrivi nei dettagli la genesi di questo progetto?

Ero appena rientrato dalla prima di “Nepente” e dalla consegna di un riconoscimento conferito a “Le Cornici della pioggia” nel programma televisivo “Puntata Zero”, quando nel luglio 2009 mio cugino Lorenzo, di ritorno da Tokyo dove da oltre dieci anni viveva impartendo lezioni d’inglese ai Giapponesi, mi disse che un soggiorno nella capitale nipponica mi avrebbe di certo ispirato nuove idee.

La prospettiva di visitare finalmente la patria dei ninja, degli anime, dei manga, di “Akira”, della città che insieme a Hong Kong aveva ispirato “Blade Runner”, mi entusiasmò subito al punto da farmi decidere che il mio non sarebbe stato un semplice viaggio turistico ma una missione artistica con un obiettivo ben preciso: dirigere un lungometraggio usando l’intera Tokyo come gigantesco teatro di posa. Sapevo ad ogni modo che il punto di forza del progetto sarebbe dovuto essere l’originalità della storia e la sua capacità di svelare aspetti inediti della congerie culturale ed estetica della metropoli.

Il germe del soggetto affiorò infine ad agosto, mentre ero da solo in spiaggia a disegnare sul mio moleskine. Mentre fantasticavo sull’opera “The Maze”, capolavoro dell’artista ucraino-canadese William Kurelek raffigurante la sezione sagittale di un teschio ricolmo degli episodi traumatici della sua vita, sul foglio bianco apparve un cervello di proporzioni planetarie racchiuso sotto la corteccia terrestre sormontata dai grattacieli di Tokyo. Mi accorsi che la forma di quell’immagine era molto simile a quella della foglia di Ginkgo, il simbolo di Tokyo, così sentii che avevo preso la direzione giusta.

Al di sopra del disegno scrissi di getto alcune frasi relative ad un sogno avuto la notte del terremoto de L’Aquila, durante il quale il tremito tellurico trasmesso al letto venne tradotto dal mio inconscio nei sobbalzi di un treno in corsa. Appuntai senza riflettere il nome “Cat Fish”, Pesce gatto, e quelli di James Hallway e Geena Landlord. Rientrato a casa, stesi in fretta il primo trattamento in inglese dove gli snodi principali della trama erano giù tutti ben delineati. Giocando con la parola EDO, l’antico nome di Tokyo, creai il titolo provvisorio di Edonism dato che il tema preponderante era quello della vita contemporanea dedita alla ricerca costante del lusso e del piacere.

Nella versione definitiva ultimata a settembre integrai le ricerche compiute sull’antica mitologia nipponica e la storia di Tokyo, imbattendomi in sorprendenti coincidenze. Il Pesce gatto compariva infatti nelle leggende giapponesi come una creatura gigantesca in grado di scatenare terremoti, e la città di Edo, nome mantenuto fino al 1868, per il suo stile di vita votato ai piaceri della carne, veniva definita e rappresentata come “il mondo fluttuante” nelle celebri stampe degli “Ukio-e”.

Colpito dall’inverosimile plausibilità della storia che sfruttava in senso drammatico luoghi e panorami di Tokyo visti solo in fotografia, Lorenzo si offrì di coprodurre il film e di aiutarmi nel casting e nella gestione logistica del progetto. Eravamo certi di poter attirare l’attenzione di piccole e grandi case di produzione per poter girare una versione “high budget” una volta inviato il film a festival e rassegne di cinema fantastico.

Ad ottobre la vicenda del manager alcolizzato James Hallway, connesso cerebralmente con un’enigmatica presenza sotterranea che reagiva alle sue crisi emotive squassando la città con dei fenomeni sismici, aveva ormai acquistato una sua vita propria negli storyboard e nella sceneggiatura scritta in una settimana. Continuammo a lavorare sui dialoghi fino al giorno delle riprese, iniziate a fine gennaio 2010 e durate appena due settimane.

Gran parte della riuscita del progetto si deve all’ostinazione e all’irrazionale spirito di sacrificio che sia il sottoscritto che mio cugino e gli attori misero in campo, spostandosi quasi ogni giorno da un angolo all’altro della città, dal parco Meiji a Minato, da Roppongi a Shibuya, o rischiando di andare incontro a delle sanzioni quando, girando la scena finale sull’isola di Odaiba nella baia di Tokyo con una realistica pistola di plastica, un poliziotto ci intimò di andarcene lasciandoci appena il tempo di filmare gli ultimi primi piani.

Dire che il budget impiegato sia stato esiguo è più che eufemistico. Il fatto di aver anche montato il film, composto l’intera colonna sonora, disegnato e dipinto le locandine, realizzato gli effetti speciali e l’intera sequenza animata del flashback mi ha senza dubbio consentito di ammortizzare drasticamente i costi ed avere un controllo creativo pressoché assoluto. I commenti ricorrenti di coloro lo videro ad una delle tante proiezioni in Giappone erano del tipo “Come avete fatto a girarlo in due settimane?” e “Com’è possibile realizzare un film del genere senza una casa di produzione?”.

Quando il Festival di Milano “I’ve seen films” fondato e presieduto da Rutger Hauer si rifiutò di ammetterlo in concorso valutandolo al di sotto degli standard richiesti dal regolamento, restammo quasi di stucco, dato che, pur coscienti della sua natura “indie”, fino a quel momento avevamo ricevuto opinioni di tutt’altro tenore anche da esperti del settore. Di sicuro con una Arri Alexa e un addetto alle luci avremmo ottenuto una qualità fotografica pari a quella di un qualsiasi film prodotto da una major.

Ma ero e sono tuttora convinto che nell’ambito del cinema indipendente confinare il valore di un film al solo comparto tecnico sia una contraddizione in termini, fintanto ovviamente che quest’ultimo non sia così scadente da inficiare la fruizione stessa dell’opera. Il vero e unico budget che il regista deve saper spendere, anche in presenza di grandi risorse, è sempre e solo la sua Visione.

Al riguardo amo citare Hitchcock che nella sua intervista con Truffaut disse: ”Un film circola nel mondo intero. Esso perde il quindici per cento della sua forza quando viene sottotitolato, il dieci per cento soltanto se è ben doppiato, mentre l’immagine rimane intatta anche se viene proiettata male. È il suo lavoro che viene mostrato, lei è al sicuro e si fa capire nello stesso modo in tutto il mondo”.

“EDOnism” può essere soggetto a molte letture diverse, di carattere filosofico, morale, politico, ma anche “complottistico”. Puoi dirci la tua sul significato più profondo del tuo primo lungometraggio?

In un modo o nell’altro tutte le mie opere nascono da quello che definisco “il seme dell’invisibile gettato sul suolo della realtà”, ed è quindi naturale che nel corso della loro evoluzione da una semplice immagine mentale o una sensazione, come il disegno e il sogno del terremoto nel caso di EDOnism, arrivino ad adombrare una vasta gamma di testi e sottotesti.

Questo è stato tanto più vero per la produzione di EDOnism, nella misura in cui tutte le intuizioni personali raccolte in fase di pre-produzione sono state confermate ed inverate dalla corrispondenza estetica con il tessuto sociale in cui mi sono trovato a girare. Ma al di là di allusioni a cospirazioni para o filogovernative, alla critica al sistema opprimente della vita ipertecnologica, all’affollata solitudine che affligge l’uomo della metropoli, forse il nucleo spirituale del film risiede nell’aver concretizzato artisticamente in immagini e suoni una condizione metafisica sperimentata varie volte di persona.

Poco prima della lavorazione di “Nepente” mi era successo di passare una mattinata all’ombra del Vittoriano a Roma in preda ad un’emicrania lancinante. Restai seduto ad occhi socchiusi con la testa tra le mani per circa due ore, mentre i suoni, gli odori, l’impressione cromatica del flusso incessante dei turisti mi arrivavano alterati dal dolore e dalla vertigine come segnali di una dimensione esistente al di fuori dello spazio e del tempo, sebbene nascosta dietro il velo della quotidianità di un’assolata giornata romana.

Reinscenare questo percezioni nella sequenza in cui James Hallway, interpretato dallo svizzero Sacha Mühlebach, vaga in preda alle allucinazioni e alla nausea dello spazio per le strade di Shibuya è stato per me come visualizzare un encefalogramma tridimensionale del mio cervello, riuscendo a decriptarne le frequenze come la dottoressa Geena Landlord, alias Helene Salvini-Fujita, cerca di fare nel film con quelle di James, fino a divenire lei stessa compartecipe del cataclisma cosmico-neurale dal quale alla fine tutti i personaggi si ritrovano loro malgrado travolti.

Non è un caso che De Chirico ebbe la rivelazione della pittura metafisica dopo un’aura emicranica che lo colse in piazza Santa Croce a Firenze. Il rapporto ineffabile ed oscuro tra la mente umana e la terra e, per esteso, il cosmo, è indubbiamente un “leit motiv” che ho esplorato e continuerò ad esplorare nelle mie prossime opere. Come già scriveva Paracelso nel ‘500 la mente dell’uomo “ha più forza di tutti i pianeti messi assieme”.

Nel 2014 giri negli Stati Uniti “New York, a venture”. Di cosa parla questo film?

Quella che, una volta completata, ho chiamato “Trilogia delle Città della Mente Nascosta”, non sarebbe stata tale senza il contributo della città psicogena per eccellenza, la New York dove tutto nell’arco di un minuto può mettere in crisi il concetto stesso di realtà. E sarei stato solo un ennesimo pretestuoso autore di un “souvenir turistico” mascherato da film, se mi fossi limitato a montare le immagini delle mie scarpinate sovrumane compiute lungo Manhattan da Battery Park ad Harlem durante il mio primo soggiorno del 2013.

Arrivato di notte a Port Authority senza la più pallida idea di come raggiungere la mia stanza a North Bergen nel New Jersey, dall’altra parte del fiume Hudson, mi fu subito chiaro in quelle settimane che il mio prossimo film avrebbe dovuto prendere spunto dalle mie quotidiane traversate sotterranee tra il Lincoln Tunnel e le porte oniriche del terminal di Port Authority, una specie di ecosistema a sé stante con i suoi bioritmi e la sua fauna umana.

Quando rievoco i primi mesi trascorsi sull’isola di schisti tra L’Hudson e l’East River ho come l’impressione di aver esplorato la fantasmagorica New York disegnata da Windsor McCay, l’autore del fumetto protosurrealista “Little Nemo”, proprio perché ero accompagnato da un costante senso di meraviglia scaturito dalla mescolanza tra le mie trentennali fantasticherie sulla Grande Mela e le scoperte continue che facevo avventurandomi in strade e quartieri a me sconosciuti.

Il documentario videopoetico “Bryant’s ode”, realizzato nell’autunno 2013, intendeva essere appunto un primo consuntivo di queste ricognizioni fiabesche, incentrato com’era sulla poesia dedicata al poeta William Cullen Bryant, e per esteso al microcosmo del parco a lui intitolato e all’intera città, scritta ai tavolini vicino alla sua statua, a ridosso della famosa Public Library tra la 6th avenue e la 42esima strada. Nessun altro spazio come “Bryant park” mi ha dato la percezione di trovarmi nel cuore nevralgico di un gigantesco organismo millenario del quale i grattacieli costituiscono le propaggini esoscheletriche.

Nel giro di qualche mese, come avevo auspicato, il documentario finì con l’essere il prologo al film che avrei girato l’estate successiva, dato che ampi stralci della poesia e le sequenze dedicate alla Fontana della Pace vicino alla cattedrale di Saint John the Unfinished, in Mornigside Heights fecondarono letteralmente la storia di Adam ed Amy, due newyorkesi che tornano nella città della loro infanzia per riportare fatalmente alla luce un episodio drammatico realmente avvenuto nel dicembre del 2001.

La storia mi consentì di recuperare e di sviluppare in maniera logica il tema della sinestesia come modulo mnemonico che avevo abbozzato nella sceneggiatura di “Latebra”, un thriller psicologico che avrei dovuto girare a Tuscania tre anni prima. La perdita accidentale della vista e del telefonino associati alla riconquista del passato attraverso una colorata cecità incisa come il cartoncino di un organo a rullo solo dalle voci e dalla musica, mi sembrava un espediente narrativo e visionario perfettamente in linea con l’ambientazione steampunk e la risoluzione del film ambientata davanti alle statue di Lucifero e dell’Arcangelo Gabriele.

Ciò che mi diede la certezza di poter portare a termine un progetto così ambizioso armato solo della mia videoreflex digitale fu non soltanto il fatto d’essere riuscito a scritturare a distanza Craig Williams e Kyrie Vickers mesi prima di tornare a New York, due giovani attori entrambi residenti a Manhattan, ma anche quello di aver pianificato tutte le scene nello storyboard e aver composto la colonna sonora che avrei fatto ascoltare a tutti gli attori per meglio calarli nell’atmosfera tratteggiata nella sceneggiatura.

Incontrare per caso in quei giorni Willem Dafoe per le strade di Greenwich fu una circostanza che aggiunse un tocco di ulteriore fantasmagoria cinematografica alla mia avventura. Mi parlò infatti con orgoglio di come fosse diventato a tutti gli effetti cittadino italiano sposando una mia conterranea, la regista pescarese Giada Colagrande.

Quando infine Natalie Murray, la fondatrice del festival “Movies4movies” di Dobbs Ferry, a nord Di New York, mi comunicò di aver scelto il mio film per aprire lo scorso febbraio la prima edizione con la motivazione che “New York, a venture” incarna “il vero spirito del cinema indipendente”, sentii che, dopo l’indifferenza trovata qui in Italia da parte dei festival che l’avevano rifiutato, in qualche maniera quell’intima epopea iniziata tre anni prima, aveva trovato il suo approdo e la sua ragione d’esistere nel luogo da dove era iniziata.

“Malorda”: una “web serie” a parere dell’intervistatore geniale, anche se prodotta senza un vero budget…

Se un buon soggetto può stare sulla superficie di un pacchetto di cerini, un buon regista dev’essere in grado di dirigere un film intero usando solo quel pacchetto. Un adagio che penso chiunque voglia fare cinema per vocazione e non per ripiego dovrebbe tenere sempre ben presente. E Malorda per molti aspetti ne rappresenta l’applicazione più feroce e spietata. Da molti anni in un bugigattolo della mia fantasia si annidava questo personaggio satanicamente seducente ed iperbolicamente cinico, un ibrido istrionico tra il “The Wolf” di “Pulp Fiction”, un dandy dannunziano e un “influencer” ossimoricamente misantropo e sessuomane, rintanato in un palazzo situato in una specie di limbo agreste.

Da vario tempo m’imbattevo in persone che lamentavano come fosse sempre più difficile ottenere “aiuti”, “spintarelle” ed “appoggi” anche da certe figure che una volta erano tradizionalmente associate al ruolo di “facilitatore” o di “procacciatore” di lavori e favori. Rimasi alquanto interdetto quando a dei provini vidi drappelli di ragazzi che cercavano d’ingraziarsi in tuti i modi il parente o l’amico del direttore del casting solo per ottenere una comparsata. Era evidente che il panorama socio-culturale era così degenerato al punto che sempre più persone, meritevoli o meno che fossero, si trovavano di fronte al dilemma di non poter più trovare né un santo in paradiso né un diavolo all’inferno.

Sempre più persone erano disposte ormai a scendere ai più squallidi compromessi per il facile successo o per vedersi riconosciuti i più elementari diritti. Capii allora che era giunto il momento di far debuttare il dottor Malorda nella mia “riserva in-naturale” di creature fittizie, dopo averne elaborato dei prototipi nella figura dell’onorevole Delfanti, untuoso politico senza scrupoli comparso nel mio romanzo “Piercing d’autunno” e nel collezionista di corpi e anime Dujols-Canseliet di “Nepente”.

Circondato da un’aura di fama leggendaria, gli ipocriti disperati che si presentano nel suo studio lo fanno pensando di potersi fidare di qualcuno che, arrivato misteriosamente ad un grado di potere inimmaginabile, millanta di non aver bisogno di nulla in cambio dei favori che promette di concedere. Questo scontro tra due accezioni opposte della stessa miseria morale, quella opportunista e gretta dei clienti e quella nichilista e compiaciuta di Malorda, mi permette di ideare sketch autoconclusivi che non necessitano di trovate demenziali o di forzature comiche per sortire il loro effetto satirico e ironicamente disturbante.

Potrei quasi dire che gli episodi della web-serie vanno in onda da soli nel mio cervello così come poi vengono filmati ricorrendo a due stanze, qualche cambio d’abito ed espedienti luministici e scenografici ottenuti con pazienza maniacale e calcoli millimetrici visto che sono al contempo regista e interprete di tutti i ruoli. Inoltre ho scoperto che interpretare il dottor Malorda ha un profondo effetto catartico, quindi prevedo che la web-serie non resterà una parentesi isolata.

Negli anni 2000 hai girato anche moltissimi video musicali!

A dire il vero i miei primissimi esperimenti videografici realizzati con la telecamera potrebbero essere considerati già tutti dei potenziali video musicali. In effetti fu la viscerale esigenza di tradurre in immagini le suggestioni ricevute dalla musica ad indirizzarmi in un primo momento verso un approccio più “avanguardista” e subliminale al linguaggio video.

In fondo il format del “videoclip” musicale racchiude la quintessenza dell’arte multimedianica, con la sua capacità di esporre in pochi minuti un testo audiovisivo estremamente stratificato che, a seconda delle intenzioni del regista e del musicista, e ancor meglio nel caso in cui i due ruoli vengano a coincidere in un’unica persona, amplifica o disvela significati e stati emozionali assenti o appena sfiorati nel brano.

Ecco perché le prime opere coscientemente dirette per essere video musicali sono nati come supporti o estensioni delle mie composizioni originali, da “Timeless itch” a “The Corion Parade”, da “Florebit” dove animo personaggi filmati sui fondali dei miei quadri con il green screen, a “Nyctalopia”, completamente disegnato ed animato a mano come un libro “pop-up”.

Negli anni ho anche accettato la sfida di decifrare brani di altri artisti come “Innocence” di Bjork, prodotto in meno di una settimana per un concorso on line indetto dalla stessa cantante islandese, “The Social song” degli “Enigma”, “The Sky” e “Hope” commissionati dal batterista e compositore jazz Lorenzo Tucci, e “The Heart of Noise part.2” di Jarre, un vero e proprio anime sinestetico e psichedelico creato in quattro giorni, attualmente tra i video più visti del mio canale Youtube.

Hai avuto un bel po’ di esperienze ed ospitate televisive, sia in canali locali che in RAI. Come ti sei trovato in tv?

Ai miei occhi la televisione rappresenta uno dei tanti spazi in cui l’arte multimedianica può attecchire ed assumere forme imprevedibili. La mia prima sortita televisiva risale al 1997, allorquando una troupe del TG3 RAI dell’Abruzzo si presentò a sorpresa nel mio liceo a Lanciano durante una lezione del mio professore di Storia e Filosofia, Remo Rapino, che mi aveva aiutato nell’allestimento di una personale di pittura nelle sale della biblioteca comunale.

L’intervista enfatizzava l’influenza esercitata da Dalì sulla mia pittura ed il fatto, all’epoca forse meno anomalo di quanto potrebbe apparire oggi, di un diciottenne prossimo alla maturità che sacrificava il suo tempo libero all’arte, per di più con l’aspirazione altrettanto singolare di farsi promotore di un movimento neosurrealista. A quell’intervista ne seguirono molte altre, sia da parte della RAI che di altre reti locali, tutte legate alle mie mostre e concerti. Quando cominciai ad inviare i miei corti a programmi dedicati ai filmmakers emergenti venni anche invitato negli studi di alcune emittenti romane dove mi sentii subito a mio agio.

I conduttori lodavano in particolare la mia prontezza nel dare risposte, dato che a volte si trovavano a dover intervistare registi laconici o che facevano scena muta. Impressionata dal trailer di “EDOnism” nel 2014 Benedetta Rinaldi m’invitò negli studi di via Teulada in una lunga sezione del suo programma in onda in mondovisione su RAI ITALIA e in differita su RAI SCUOLA per parlare della mia esperienza nipponica ed americana. Ma tra tutte le mie incursioni televisive la più memorabile resta quella avvenuta alla RAI di Milano nel 2008.

Ero stato convocato per un’audizione di “opinionisti” negli studi di Corso Sempione grazie ad un video caricato sul sito “Nuovi Talenti” della RAI, la prima puntata della mia videorubrica “AFANzine” in cui ripercorrevo in tre minuti la storia del surrealismo e che ho poi riproposto on line come web-zine, nonostante molti mi scrivano ancora oggi che non sfigurerebbe in una seconda serata televisiva. Mi ritrovo in una stanzetta con altri quattro provinandi chiamati da varie parti d’Italia.

Un operatore venuto da Roma ci filma continuamente dal momento in cui percorriamo il corridoio fino a quando mettiamo piede nella sala dove ci attendono gli autori del programma. Mi presento subito come artista multimedianico e vengo investito da un fuoco di fila di domande alle quali rispondo velocemente senza quasi respirare. Pochi minuti dopo mi comunicano che mi hanno scelto per fare da opinionista nella Puntata Zero di “Artù” in onda su RAI DUE e condotto da Gene Gnocchi ed Elisabetta Canalis.

Gli autori avevano apprezzato l’arguzia e l’ironia delle mie risposte basate su giochi di parole, citazioni colte e doppi sensi inventati a braccio. Mi chiedono se stia recitando un personaggio ma assicuro loro che sono così anche nella realtà di tutti giorni. Mi accompagnano subito in macchina negli studi di via Mecenate perché intendono registrare la puntata nel pomeriggio. Mi assegnano un camerino, ma preferisco aggirarmi tra i capannoni dove incontro il giornalista del TG1 Attilio Romita che mi offre un cappuccino e un cornetto dopo avergli raccontato per sommi capi com’ero finito in quella situazione.

Entro nello studio del programma seguito a breve distanza dall’operatore che registra tutto ciò che dico e le persone con cui attacco discorso. Gli autori mi chiedono di non leggere la scaletta e di non entrare nello studio fin quando non inizierà la registrazione. Non appena mi fanno entrare tra scroscianti applausi su una poltroncina mobile insieme a Wilma de Angelis, Tony Dallara, che scopro interessarsi di pittura, Jessica Polsky e l’olimpionico Galtarossa perdo completamente il senso della realtà.

Scopro gradualmente che il programma vorrebbe essere uno pseudo-talent show comico di opinionisti. Gene Gnocchi mi fa domande a bruciapelo mostrandomi una foto di Bruno Vespa definendolo “tuo conterraneo” al che io rispondo di vedere solo un’”apoteosica cosmogonia sebacea”, mentre quando mi si avvicina chiedendomi cosa provi guardando la foto di una modella in bikini, replico “una soave reminiscenza dell’iconografia di Alma Tadema e Burne-Jones”.

A sorpresa Attilio Romita figura come giudice, e seguendo le direttive degli autori comincerà a darmi voti bassissimi valutando il mio linguaggio incomprensibile. Lo guardo in cagnesco per quasi tutta la durata del programma, fin quando lui stesso non manda un assistente di studio a dirmi che è tutta una messinscena. Per ben tre ore vado avanti snocciolando risposte a dir poco “auliche” mentre Gene Gnocchi mi strizza l’occhio e mi fa strani segnali con le mani per approvare le mie acrobazie verbali. Al termine della registrazione, stremato e stordito, torno nei camerini dove Romita mi saluta calorosamente dicendo “Sei un vero personaggio!”.

Per un mese resto in attesa di notizie da parte della redazione del programma, ma verrò richiamato infine solo per tenere un’altra audizione negli studi RAI di Via Nomentana per l’operazione “Nuovi Talenti” al cospetto di Giancarlo Magalli, Greg, e Lorena Bianchetti. In quell’occasione simulai una puntata dell’AFANzine illustrando la genesi e la lavorazione di “Blade Runner”.

Mi congedarono con il classico “Le faremo sapere”. Della Puntata Zero andarono in onda dei segmenti usati per pubblicizzare il programma. Penso che Ghezzi non avrebbe problemi a montare un’intera puntata di Blob usando solo il materiale registrato quella sera.

La pittura ispira il tuo cinema? Se si, attraverso quali artisti?

Che il mio cinema viva di suggestioni pittoriche è un fenomeno che rientra nel suo essere espressione cinetica della stessa pulsione visionaria alla base della mia produzione grafica, pittorica, narrativa e musicale. Non si tratta quindi di un’influenza ostentata o ricercata per un’affettazione fine a sé stessa, ma di una qualità connaturata al modo col quale concepisco un film o un video a partire dalle poche righe di un soggetto.

Molti degli artisti che hanno contribuito al mio stile li ho già menzionati, soprattutto Dalì, Delvaux e Caravaggio, ma mi preme ricordare anche Andrew Wyeth e Balthus. Dal primo ho mutuato spesso le atmosfere ovattate, la tensione rarefatta, il realismo magico dei dipinti degli anni ’40 e ’50, fino a citare apertamente la composizione di “Christina’s world” nel video della mia canzone “Body locked”.

Dal secondo ho ereditato le atmosfere sospese e numinose delle sue composizioni cariche di sensuale arcaismo, ma anche la lugubre spazialità dei paesaggi come quelli di “Larchant” che è molto vicina alla melancolia geologica della Valle Del Sangro catturata in molti cortometraggi, da “I Mystai” a “Colostro” ed “Epithell”.

Oltre ad essere un regista sei anche un attore, sia per i tuoi lavori che per lavori altrui. Ti senti più ispirato come attore o come regista?

In verità c’è stato un periodo della mia infanzia in cui le mie performance estemporanee come imitatore dei cartoni animati o di familiari e insegnanti, oscuravano per fama le mie creazioni fumettistiche e letterarie. A sette anni venni scelto per interpretare un ubriaco in un recital scolastico. Due anni dopo il mezzobusto di un tg. A 15 anni vestii i panni di un centurione romano per un’opera teatrale.

Tornai a recitare qualche anno dopo per “Egeria” nel ruolo del villain “Aura-Mazda” e da allora ho sempre partecipato a tutti i miei film in cameo o ruoli da comprimario o protagonista. Occasionalmente vengo invitato anche a recitare poesie, canti della Divina Commedia o a leggere racconti. E quando possibile sostengo audizioni per film nei quali credo di poter mettere a frutto il mio bagaglio esperienziale d’uomo, d’artista e visionario impenitente.

Ritengo che in qualsiasi corso di regia dovrebbe essere resa obbligatoria un’esperienza recitativa davanti alla macchina da presa. So bene che quella che per me è un’ubiquità artistica del tutto consequenziale al mio modo di concepire la prassi cinematografica, come lo è d’altra parte anche per altri attori-registi del panorama italiano, per alcuni può risultare invece una forzatura o un’inutile complicazione laddove si abbiano solo velleità autoriali.

Ma resto dell’avviso che operare fisicamente anche dentro la scena sia un aiuto prezioso nella scelta dell’impostazione complessiva del film, non solo per il fatto che permette al regista di condividere anche empaticamente l’azione attoriale nel suo divenire, ma gli conferisce una visione d’assieme più organica ed umana del mondo del quale è, fondamentalmente, il demiurgo assoluto.

Hai avuto un piccolo ruolo anche in “Omicidio all’italiana” di Maccio Capatonda…

Presentarmi alle audizioni di film e di programmi che ritengo possano ampliare il raggio d’azione della mia creatività può definirsi quasi una deformazione professionale implicita alla mia filosofia multimedianica. Come me anche Marcello Macchia, in arte Maccio Capatonda, ha iniziato da adolescente a girare film horror insieme ai suoi amici con una piccola videocamera.

È curioso a tal proposito pensare che mentre lui a Milano elaborava la sua peculiare comicità cinefila costruita su svarioni e gramelot del dialetto chietino, nel 2003 giravo nelle aule dell’università di Chieti un thriller esoterico in cui scardinavo quella stessa realtà di tetra monotonia provinciale da cui Maccio si era allontanato. Per “Omicidio all’italiana” venni chiamato ad interpretare uno dei reporter d’assalto che si abbattono come locuste affamate sul paesino di Acitrullo, alias Corvara di Pescara, un borgo che nella realtà è popolato da cinque abitanti.

Nella prima scena ci venne chiesto di correre urlando a rotta di collo giù per un tortuoso vicolo in discesa, e per diversi ciak feci la mia parte improvvisando numeri da salto agli ostacoli e urla luciferine tra tegole rotte e scalini sbreccati. Una comparsa corpulenta che Maccio aveva deciso di piazzare davanti alla torma di giornalisti finì con lo sfracellarsi sulle pietre procurandosi un taglio da sette punti di sutura. Nella scena notturna in cui i giornalisti vestiti da marines fanno irruzione nella casa del sindaco improvvisai altre gag nonsensiche, come fotografare le bistecche smangiucchiate in un piatto, o cercare il sindaco in un cestino del pane e dentro una credenza.

Nel rispetto della mia attitudine a previsualizzare i film che dirigo o ai quali prendo parte, mi presentai sul set con una locandina disegnata il giorno prima in cui avevo inserito i personaggi principali e uno scorcio di Corvara. Trovandola quantomeno appropriata, seppure diversa da quella ufficiale che avrebbero usato per il lancio del film, qualche tempo dopo lo steso Maccio mi scrisse congratulandosi per quella profetica pre-locandina.

Cosa ne pensi del cinema indipendente italiano degli ultimi anni?

Credo che stia vivendo una delle sue fasi più prolifiche, sia grazie all’estrema accessibilità economica di attrezzature e dispositivi di ripresa che fino a poco tempo fa erano precluse ad un filmmaker sprovvisto di una casa di produzione, sia all’incremento esponenziale di piattaforme streaming e di canali web che vanno a sopperire alla cronica assenza di una rete di distribuzione nelle sale cinematografiche o di diffusione televisiva.

Oggigiorno un aspirante regista che lamenti di non poter realizzare nemmeno un corto non può più aggrapparsi all’alibi della mancanza di fondi. Penso che molti dei miei lavori, specie i primi, siano la prova provata che viviamo nell’epoca d’oro del cinema indie. E che alla fine, torno a ripetere, se manca l’urgenza di esprimere idee o visioni ancor prima di dedicarsi all’aspetto produttivo-economico, è bene dedicarsi ad un altro mestiere.

Tra i recenti film indipendenti italiani ho apprezzato “Louisiana – The Other side” di Roberto Minervini. Presentato due anni fa in sordina al festival di Cannes, è un ruvido ed impietoso esempio di neorealismo che affronta il tema del tutto sconosciuto al cinema mainstream dell’emarginazione dei bianchi nella profonda America rurale.

Quali sono i tuoi film horror preferiti? E qual è secondo te la migliore trasposizione cinematografica dei racconti di Lovecraft?

“Suspiria” di Argento fu il primo film, insieme a “L’Esorcista” di Friedkin, a togliermi il sonno per molte notti quand’ero bambino. Rivedendoli molti anni dopo con un occhio più smaliziato, ho realizzato che la loro efficacia perturbante risiede in un felice e quasi fortuito sodalizio di accorgimenti fotografici e musicali che elevano le sceneggiature allo status di veri e propri incubi retinici.

Un connubio folgorante che né Argento né Friedkin sono stati in grado di replicare nel corso della loro cinematografia. Per “Shining”, che ho avuto il privilegio di discutere con il produttore Jan Harlan, il cognato di Kubrick, continuo a nutrire una venerazione che trascende la sua appartenenza al filone delle “case infestate” e attiene più direttamente al suo essere un trattato di antropologia culturale della famiglia che Kubrick imbastì sulla scorta del suo vissuto personale.

Tra i più terrificanti però non posso non ricordare il meno conosciuto “The Vanishing” di George Sluizer, che essendo il film meno conforme ai cliché dell’horror tra tutti quelli visti, penso sia proprio per questo il più potente nel suo trasmettere un’angoscia tanto più inesplicabile e pervasiva quanto più intrinseca all’orrenda banalità del quotidiano. Di adattamenti davvero riusciti di Lovecraft credo finora non ve ne siano stati, non ultimo per i limiti stessi che l’autore riconosceva alla sua prosa e alle sue idee imparentate più con la sfera dell’arte pittorica che con il cinema che egli stesso detestava.

Non posso comunque negare che Brian Yuzna e Stuart Gordon in alcuni momenti di “Re-animator”, “Society” e “Dagon” abbiano reso parziale giustizia al senso di raccapriccio cosmico e di turbamento spaziotemporale dello scrittore di Providence. Forse solo Guillermo del Toro potrebbe essere all’altezza del gravoso compito di restituire su schermo la mitologia lovecraftiana nell’adattamento cinematografico di “At the mountains of madness”, da vari anni in stallo anche perché “Prometheus” di Scott ha già sfruttato l’idea di fondo dell’origine extraterreste dell’umanità contenuta nel romanzo di Lovecraft.

In ogni caso, seppure non abbia un diretto legame narrativo con i suoi racconti, con il suo crescendo di visioni apocalittiche in una Sidney travolta da fenomeni sovrannaturali, “L’ultima onda” di Peter Weir potrebbe considerarsi a pieno titolo la migliore traduzione cinematografica del perturbante lovecraftiano.

A quali progetti cinematografici stai lavorando in questo periodo?

Nel corso degli anni ho accumulato una cospicua quantità di soggetti e di sceneggiature che non sempre si sono convertiti in film. Tra questi il caso più eclatante è stato quello del progetto di “biopic” su Salvador Dalì al quale ho lavorato per due anni insieme al produttore Samuel Toole e all’attrice Rona Hartner, famosa per il suo ruolo nel film “Gadjo Dilo” di Tony Gatlif, che avrebbe dovuto interpretare il ruolo della moglie Gala.

Presentai la sceneggiatura a produttori e registi di fama internazionale, tra i quali David Lynch che gradì molto una stampa del suo ritratto ad olio che gli spedii insieme alla sceneggiatura. Nel 2009 al festival di Cannes riuscii ad incontrare di persona Terry Gilliam dopo la prima del suo “The Imaginarium of Doctor Parnassus”, dal momento che speravamo di far pervenire lo script anche a Johnny Depp, il quale aveva più volte espresso pubblicamente il desiderio di interpretare il pittore di Figueres.

Col passare degli anni il desiderio di girarlo con altri attori e con altre risorse non si è affatto affievolito, anche perché nel frattempo nessun regista è stato capace di portare su schermo in maniera credibile e biograficamente accurata la complessa e controversa dimensione umana di Dalì.

Nell’ultimo anno comunque sono stato assorbito da un’impresa ancor più ambiziosa e multiforme: la scrittura quasi simultanea di un romanzo e di una sceneggiatura, ispirati e concepiti su misura per una location e una stagione ben precisi dell’entroterra abruzzese che sto sottoponendo ad alcuni produttori italiani, nell’auspicio che non debba essere costretto di nuovo a guardare oltre i confini italici per poter preservare quelli della mia geografia multimedianica.

Marketing e Comunicazione

Marketing e Comunicazione